Когда слышишь про энергоэффективность города, сразу представляются умные счетчики и солнечные панели на крышах. Но главный покупатель здесь — не житель с квитанцией в руках, а городская инфраструктура, где каждое решение по экономии энергии упирается в бюджет, нормативы и... человеческий фактор. Многие до сих пор путают энергосбережение с простой заменой лампочек, хотя на деле это сложная цепочка от проектирования до эксплуатации.

Взять типичный пример — модернизация тепловых сетей. В прошлом году мы в одном из районов Подмосковья ставили эксперимент с изоляцией труб. Казалось бы, дело простое: бери материалы получше — и экономия сама придет. Но на практике выяснилось, что 30% потерь происходят не из-за старых труб, а из-за нестыковки в данных между ЖКХ и энергетиками. Одни считают температуру на выходе, другие — на входе в дом, а реальные цифры где-то посередине.

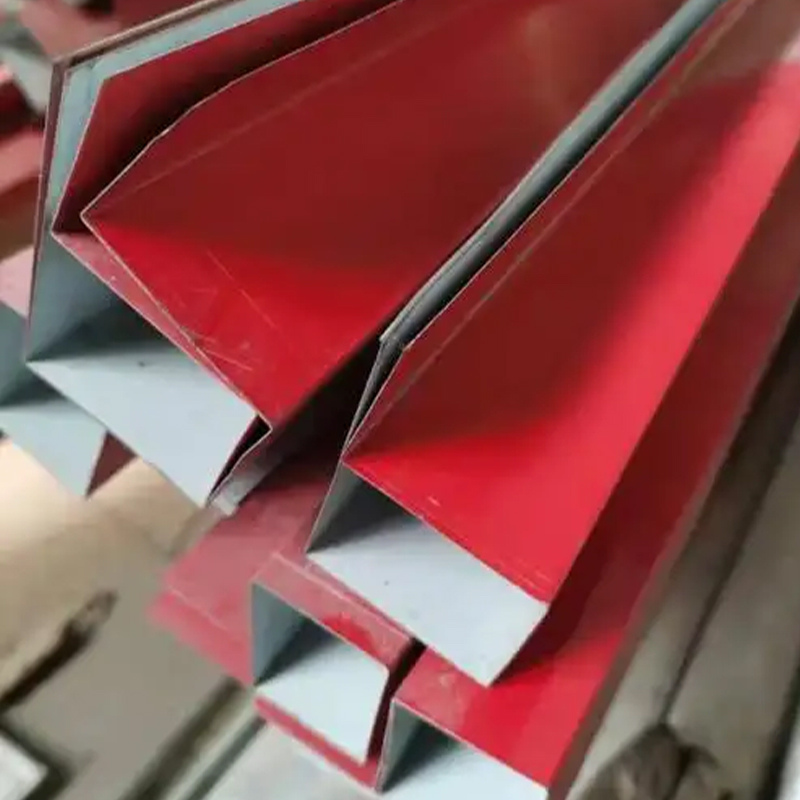

Кстати, о материалах. Сейчас много говорят про импортозамещение в стройиндустрии, и тут есть интересные моменты. Например, ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы (их сайт — hatlgg.ru) делает оборудование для энергетики, включая фланцы для трубных систем. Вроде бы мелочь, но именно такие компоненты часто становятся узким местом: дешевый фланец не держит давление, и вся система теряет КПД. Мы как-то ставили их продукцию на объекте в Казани — пришлось переделывать узлы соединений, потому что местные подрядчики сэкономили на комплектующих.

И вот что еще важно: энергоэффективность начинается не с технологий, а с проектирования. Если архитектор не заложил правильные углы окон для естественного освещения или не учел розу ветров для вентиляции, даже самые дорогие теплонасосы не спасут. У нас был проект, где из-за ошибки в расчетах инсоляции пришлось ставить дополнительные системы кондиционирования — перерасход составил около 15% от планового потребления.

Муниципалитеты часто действуют по принципу ?сэкономил сейчас — плати потом?. В 2022 году мы предлагали одному из городов Поволжья систему рекуперации тепла от канализации — проект окупался за 5-7 лет. Но в бюджете не нашлось средств на первоначальные вложения, хотя ежегодные потери от перетопов оценивались в миллионы рублей. При этом тот же город без проблем финансировал праздничную иллюминацию на центральных улицах.

Здесь работает парадокс: чем больше город тратит на сиюминутные нужды, тем меньше у него остается на стратегические проекты. А основной покупатель энергоэффективных решений — это как раз муниципальные заказчики, которые связаны процедурами госзакупок. Они вынуждены выбирать не то, что эффективнее, а то, что формально соответствует критериям тендера.

Иногда помогают частные инвестиции, но и тут есть подводные камни. Например, в том же ООО Хуайань Тяньлун есть разработки для ветроэнергетики — теоретически идеально для периферийных районов. Но когда мы пытались внедрить это в одном из поселков Мурманской области, столкнулись с тем, что местные сети не готовы принимать нестабильную генерацию. Пришлось дополнительно ставить системы накопления энергии, что удорожило проект на 40%.

В Сочи мы как-то устанавливали систему автоматического регулирования отопления в жилом комплексе. Датчики, погодозависимое управление, алгоритмы обучения — все как по учебнику. Через полгода жители начали жаловаться на холод в квартирах. Оказалось, что диспетчеры вручную переопределяли настройки ?потому что всегда так делали?. Технология есть, а культуры эксплуатации нет.

Это системная проблема: мы часто закупаем дорогое оборудование, но экономим на обучении персонала. Особенно заметно это в ЖКХ, где текучка кадров достигает 30%. Приходится постоянно проводить повторные инструктажи, а иногда — упрощать системы до примитивного уровня, лишь бы их могли обслуживать.

Кстати, про оборудование: в атомной энергетике подходы совсем другие. Там каждый компонент проходит многократные проверки. Вот ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы, например, поставляет фланцы для АЭС — там допуски измеряются в микронах. Хотелось бы перенести эту культуру качества в муниципальную энергетику, но цены становятся неподъемными для местных бюджетов.

В Нижнем Новгороде мы внедряли систему уличного освещения с датчиками движения. Расчетная экономия — до 50%. На практике вышло около 28%, потому что датчики срабатывали на животных и ветки деревьев. Пришлось дополнительно настраивать чувствительность и ставить фильтры — это добавило и стоимости, и времени на запуск.

А вот в Калуге удачный пример: модернизация котельной с переходом на местные виды топлива. Использовали отходы деревообработки — и себестоимость тепла упала на 25%. Правда, сначала были проблемы с золоудалением, но их решили совместно с производителем оборудования. Кстати, часть компонентов поставлялась с завода ООО Хуайань Тяньлун — их фланцы хорошо показали себя в условиях перепадов температур.

Еще один показательный момент: иногда простейшие решения эффективнее сложных. В том же Калужском проекте мы просто утеплили чердаки в старом фонде — и сразу получили 7% экономии тепла. Никаких умных систем, только минеральная вата и правильная вентиляция. Это к вопросу о том, что не всегда нужно гнаться за высокими технологиями.

Сейчас много говорят про цифровые двойники городов. Теоретически — отличный инструмент для моделирования энергопотоков. Но на практике данные разрознены: в одном департаменте есть информация по потреблению, в другом — по генерации, а сводной картины нет. Мы пробовали строить такие модели для Твери — пришлось вручную собирать данные из 15 разных источников.

Интересно, что в ветроэнергетике ситуация лучше. Там изначально заложена телеметрия, и данные поступают в единый центр. Может быть, стоит перенять этот опыт для городских сетей? Например, ООО Хуайань Тяньлун в своем оборудовании для ВЭУ использует системы мониторинга в реальном времени — почему бы не адаптировать это для теплосетей?

В конечном счете, энергоэффективность города — это не про технологии, а про управление. Нужно чтобы инженеры, экономисты и чиновники говорили на одном языке. И чтобы основной покупатель решений — муниципалитет — понимал, что инвестиции в энергосбережение это не расходы, а вложения в стабильность. Как показывает практика, самые успешные проекты там, где есть технический надзор на всех этапах — от проектирования до эксплуатации.