Каждый раз, наблюдая за попытками применения метода монтажа поворотом на энергетических объектах, ловлю себя на мысли: 80% заказчиков до сих пор путают этот способ с обычной кантовкой. Особенно заметно это в сегменте ветроэнергетики, где ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы поставляет фланцы для крепления гондол - там регулярно возникают ситуации, когда монтажники пытаются вращать секции ротора без учёта момента закручивания фундаментных болтов.

В проектной документации обычно всё идеально: указываются углы поворота, последовательность операций, даже рисуются схемы строповки. Но на практике при монтаже поворотом фланцев для гидротурбин часто выясняется, что расчётные точки центра тяжести не совпадают с реальными на 10-15 см. Помню случай на Саяно-Шушенской ГЭС при замене направляющего аппарата - из-за этого несоответствия едва не сорвали сроки ремонта.

Основная ошибка - недооценка деформации монтажных петель. В ветроэнергетике, особенно с комплектующими от hatlgg.ru, это критично: их фланцы для ветрогенераторов рассчитаны на строго осевые нагрузки, а при повороте возникают переменные напряжения. Как-то пришлось экстренно усиливать крепления на Кольской ВЭС - проектное бюро не учло рывковые нагрузки при ветре 12 м/с.

Сейчас всегда настаиваю на пробном подъёме на 5-7 см с замером отклонений. Да, это добавляет 2-3 часа к монтажу, но предотвращает ситуации, когда конструкция 'зависает' в 20 см от посадочного места. Кстати, для атомной энергетики эту процедуру вообще нельзя игнорировать - там допуски измеряются миллиметрами.

За 15 лет перепробовал десятки домкратов и строповых систем. Для поворотного монтажа энергооборудования лучше всего показывают себя гидравлические синхронизированные системы с точностью позиционирования ±1°. Особенно при работе с продукцией ООО Хуайань Тяньлун - их фланцы для атомных реакторов требуют ювелирного подхода к установке.

На объектах Росатома обычно используем немецкие комплексы, но последние 2 года переходим на китайские аналоги - у них лучше реализована система плавного старта. Это важно при монтаже поворотом роторов генераторов, где инерция может достигать 20 тонн/м2.

Кстати, обнаружил интересную закономерность: при монтаже ветроколеса методом поворота оптимальная скорость - не более 0.5 об/мин. Более высокая приводит к раскачиванию конструкции, особенно при длине лопастей свыше 60 метров. На ветропарке в Адыгее пришлось переделывать весь алгоритм из-за этого нюанса.

Самая распространенная ошибка - попытка сэкономить на такелажном оборудовании. Помню, на одной из ГЭС в Карелии подрядчик пытался использовать обычные цепные стропы вместо специализированных траверс. Результат - фланец весом 3.5 тонны провернулся на 40 градусов и заклинил в промежуточном положении.

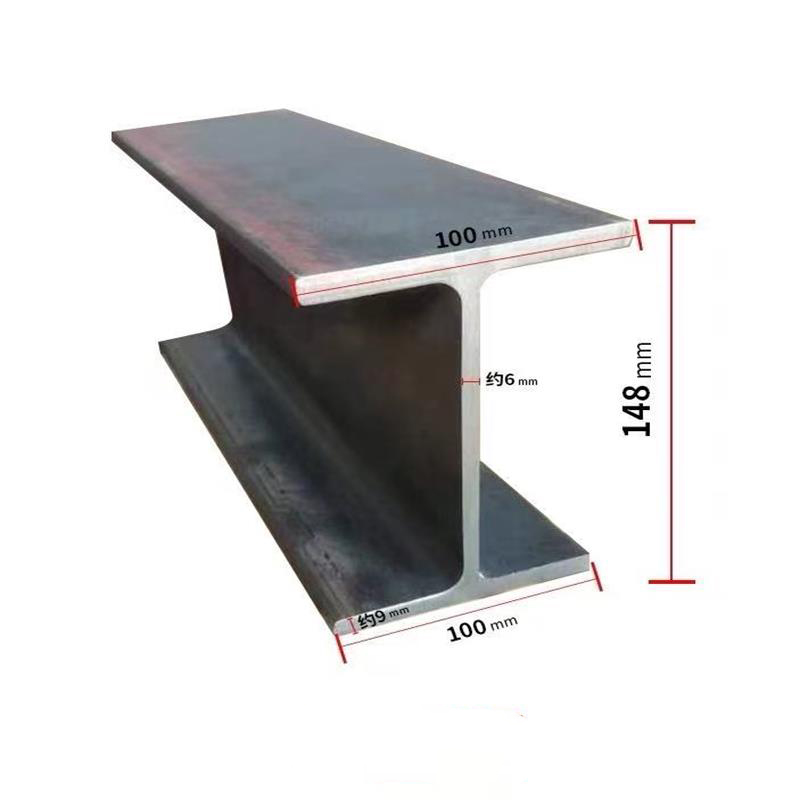

Ещё один критичный момент - температурные деформации. При монтаже поворотом на открытых площадках (как часто бывает в ветроэнергетике) перепад даже в 10°C между солнечной и теневой стороной конструкции даёт отклонение до 8 мм на 10-метровой балке. При установке генераторной установки на Крымской ВЭС из-за этого пришлось переносить работы на ночное время.

Отдельная история - человеческий фактор. Операторы кранов часто не понимают физики процесса, пытаются 'дёргать' конструкцию при заклинивании. После инцидента на Ленинградской АЭС, где таким образом повредили посадочную поверхность фланца, теперь всегда вывешиваю рядом с пультом управления памятку с допустимыми усилиями.

При монтаже поворотом крупногабаритного оборудования всегда оставляю 'мёртвый ход' в 15-20 см - дополнительное расстояние для манёвра при посадке. Особенно актуально для гидроагрегатов, где совмещение шлицевых соединений требует точности до 0.5 мм.

Обнаружил, что использование лазерных маркеров значительно упрощает позиционирование. Но не тех, что идут в комплекте с оборудованием, а строительных нивелиров - у них дальность действия больше. На последнем объекте РусГидро такой подход сократил время монтажа турбины на 3 часа.

Для фланцев производства hatlgg.ru разработал свою методику центровки - использую комплект калиброванных щупов вместо стандартных индикаторов. Их стальные фланцы имеют особенность - призонные отверстия требуют более точного выравнивания перед окончательной затяжкой.

С ООО Хуайань Тяньлун сотрудничаем уже 4 года - их инженеры достаточно гибко подходят к доработке конструкций под метод монтажа поворотом. Например, для Арктической ВЭС специально добавили дополнительные монтажные петли на фланцы ветрогенераторов - это позволило избежать применения сложных траверс.

Правда, иногда возникают разногласия по поводу сертификации методов монтажа. Их отдел контроля качества требует строгого соблюдения паспортных процедур, а в полевых условиях часто приходится импровизировать. Пришлось даже разрабатывать специальный регламент для монтажа поворотом фланцев атомных реакторов - компромиссный вариант между теорией и практикой.

Интересно, что их сайт https://www.hatlgg.ru содержит довольно подробные технические спецификации, но в них почти нет информации о поведении материалов при динамических нагрузках. Приходится запрашивать дополнительные данные по каждому проекту - это немного замедляет процесс, но необходимо для безопасного монтажа.

Если раньше метод монтажа поворотом применялся в основном для гидротурбин, то сейчас его адаптировали и для ветроэнергетики. Особенно при сборке гондол - там традиционный подъём краном часто невозможен из-за высоты и ветровых нагрузок.

Постепенно отказываемся от жёстких сценариев - теперь разрабатываем 3-4 варианта монтажа для каждого объекта. Например, для прибрежных ВЭС всегда имеем запасной план с другим углом поворота на случай резкого ухудшения погоды.

Современное оборудование позволяет осуществлять поворотный монтаж с точностью, которую 10 лет назад невозможно было представить. Но paradox - чем выше точность, тем больше требований к квалификации персонала. Приходится постоянно обучать команды, иногда прямо на объекте - теория здесь плохо работает без практики.