Когда видишь запрос 'Двутавровые балки Иркутск основной покупатель', первое, что приходит в голову — крупные стройки или заводы. Но за 7 лет работы с металлоконструкциями понял: реальные потребители часто оказываются не теми, кого ожидаешь. В Иркутске, например, до 40% двутавров уходит не на типовое строительство, а на реконструкцию старых промышленных объектов, где приходится буквально подбирать балки под остатки советских проектов.

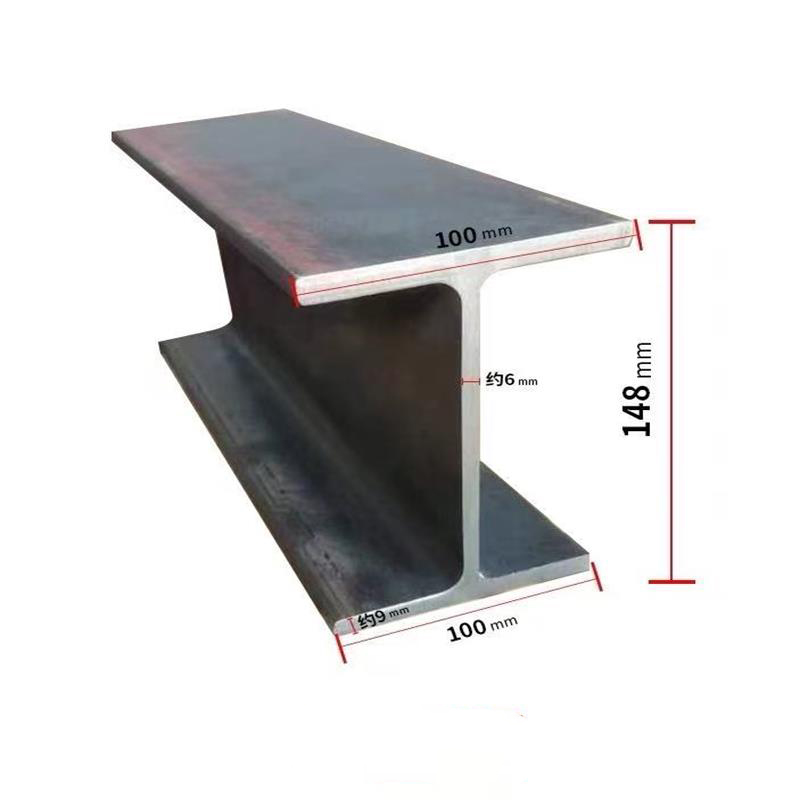

Здесь до сих пор работают цеха, спроектированные в 60-х годах. Толщина стенки балки в таких случаях — не просто цифра в спецификации, а вопрос совместимости с существующими узлами крепления. Как-то раз мы поставили партию двутавровых балок для усиления каркаса в одном из машиностроительных цехов — заказчик сначала требовал строго по ГОСТ 8239-89, но при монтаже выяснилось, что советские чертежи имели отклонения до 3 мм по полкам. Пришлось экстренно организовывать торцовку на месте.

Ещё нюанс: в приангарских районах часто используют балки с дополнительной антикоррозионной обработкой, хотя по проекту её нет. Объяснение простое: близость Байкала диктует свои условия. Как-то поставили партию без учёта этого фактора — через полгода заказчик прислал фото с потёками ржавчины на стыках. Теперь всегда уточняем про особенности эксплуатации, даже если заказчик сам не упоминает.

Основные покупатели здесь — не крупные государственные подрядчики, как многие думают. Чаще это средний бизнес, который модернизирует производства: деревообрабатывающие цеха, складские комплексы, небольшие гидроэлектростанции. Именно для таких объектов ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы часто подбирает балки с нестандартными параметрами — например, с усиленными стенками для крановых путей.

Самое большое заблуждение — что для несущих конструкций всегда подходит двутавр с максимальной высотой стенки. В 2022 году был случай на строительстве логистического центра под Иркутском: проектировщики заложили балки 35Ш1, но не учли температурные деформации — в итоге при -40°C появились трещины в сварных швах. Пришлось заменять на 30Б1 с более пластичной сталью.

Мало кто учитывает, что двутавровые балки для Иркутска должны иметь запас по ударной вязкости. Зимой здесь часты ледовые нагрузки на кровли, а стандартные профили не всегда выдерживают. После серии обрушений в годах местные монтажники стали требовать от поставщиков дополнительные испытания на хладноломкость.

Иногда проблема кроется в банальном — отсутствии правильной сортаментовки на складах. Помню, как для срочного ремонта эстакады требовалось 12 метров балки 20Б1, но в наличии были только 11.8 м. Разница в 20 см стоила недели простоя — пришлось резать более длинную заготовку, теряя в экономике проекта. Теперь всегда держим на hatlgg.ru остатки неликвидных длин — они часто выручают в аварийных ситуациях.

Для гидроэнергетики в Прибайкалье требуются особые подходы. Стандартные двутавры здесь часто не проходят по вибронагруженности — особенно для монтажа вспомогательных конструкций на ГЭС. В 2021 году для одной из реконструируемых гидротурбин пришлось разрабатывать балку с переменной толщиной стенки — верхняя часть 8 мм, нижняя 12 мм, чтобы гасить резонансные колебания.

Ветроэнергетика — отдельная история. Мачты ветрогенераторов требуют не столько двутавров, сколько трубных профилей, но для монтажных баз и сервисных площадок мы как раз поставляем балки 25-45 см по высоте. Причём с обязательной оцинковкой — обычная краска в условиях перепадов температур держится не больше двух сезонов.

Что касается атомной энергетики — здесь работаем преимущественно через субподряд. Требования настолько жёсткие, что каждая партия сопровождается сертификатами на каждую плавку стали. Как-то раз браковали целую машину балок из-за несоответствия химического состава — в сертификате было 0.25% углерода, а в реальности 0.27%. Разница мизерная, но для объектов такого уровня неприемлема.

Самая распространённая ошибка — экономия на массе профиля. Заказчики часто выбирают балки с меньшей несущей способностью, чтобы снизить стоимость. Но потом перерасход на укрепление узлов съедает всю экономию. Недавний пример: складской комплекс в Шелехове, где заказчик настоял на использовании 20К1 вместо рекомендованных 25К1 — в итоге пришлось добавлять промежуточные колонны, что сократило полезную площадь.

Ещё один момент — непонимание разницы между сериями. Балки серии 'Ш' (широкополочные) и 'К' (колонные) часто путают, хотя у них принципиально разное применение. Как-то поставили партию 30Ш2 для каркаса административного здания — заказчик потом жаловался на 'излишнюю прочность', хотя это был единственно правильный вариант для пролётов в 15 метров.

Особенно сложно с реконструкцией: в Иркутске много зданий с смешанными конструкциями — советские балки плюс современные дополнения. Здесь иногда приходится искать компромиссные решения — например, использовать составные сечения из двух более лёгких балок вместо одной тяжёлой. На https://www.hatlgg.ru мы как раз выкладываем такие технические решения — они помогают заказчикам понять варианты без лишних консультаций.

Сейчас вижу тенденцию к увеличению спроса на оцинкованные балки — раньше это было экзотикой, теперь каждый третий заказчик спрашивает про защитные покрытия. Видимо, сказывается опыт эксплуатации в агрессивных средах — на химических производствах в Усолье-Сибирском стандартные балки служат не больше 10 лет.

Ещё один тренд — запрос на готовые решения вместо отдельных элементов. Если раньше покупали просто балки, теперь часто просмтаривают комплекты с крепёжом и деталями соединений. Для ООО Хуайань Тяньлун это стало вызовом — пришлось налаживать сотрудничество с производителями метизов и разрабатывать типовые узлы.

Думаю, в ближайшие 2-3 года основной рост спроса будет связан не с новым строительством, а с модернизацией инфраструктуры БАМа и объектов энергетики. Уже сейчас вижу увеличение запросов на двутавры для усиления мостовых переходов и опор ЛЭП — причём с очень жёсткими требованиями по срокам поставки. Это значит, что логистика становится таким же важным фактором, как и качество самой продукции.